In den vergangenen Wochen hat sich unser Wetter oftmals von der wechselhaften und wiederholt nassen Seite gezeigt. Nach einem relativ trockenen Winter wurde damit die Wasserbilanz aufgebessert. Wie aber sieht es aktuell genau aus?

Trockener und schneearmer Winter

Der vergangene Winter 2022/23 fiel insgesamt zu warm und zu trocken aus. Besonders niederschlagsarm war dabei der Alpenraum und die Südschweiz. Hier lag das Niederschlagsdefizit über die drei Monate gesehen bei rund 50%. Auch die Schneehöhen waren daher deutlich unter dem langjährigen Mittel, vielerorts lag Anfang Februar nur rund 30-50% der üblichen Schneemengen. Die Vorzeichen für ein für die Gletscher abermals verheerendes Sommerhalbjahr waren somit durchaus gegeben. Wir erinnern uns, alleine im vergangenen Jahr verloren die Schweizer Gletscher rund 6% ihres gesamten Volumens – ein trauriger Höchstwert.

Gewisse Entspannung im Frühling

Verglichen mit dem Vorjahr war der diesjährige Frühling, zum Leidwesen vieler, für die Wasserbilanz deutlich positiver (mehr dazu auch in der kürzlich verfassten Frühlingsbilanz). Einerseits fiel im Alpenraum (Ausnahme sind die Tessiner Berge) und auch in der Deutschschweiz überdurchschnittlich viel Regen oder auch Schnee, schweizweit kann mit einem Überschuss von rund 20% gerechnet werden. Andererseits war die Durchschnittstemperatur zwar leicht über der Norm, aber ungefähr 1.5 Grad tiefer als im letztjährigen Frühling.

Abb. 1: Glacier 3000 am 23. Mai 2022 (oben) und 2023 (unten). Nicht nur der Baukran ist verglichen zwischen den Jahren anders.; Quelle: Roundshot

Gemäss einer Forschungsgruppe vom WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft), welche auf die Trockenheit spezialisiert ist, ist die Situation in den Schweizer Bergen zwar besser als vor einem Jahr, regional gibt es aber weiterhin ein gewisses Schneedefizit. Das Defizit wird typischerweise in Schneewasseräquivalent (mm) ausgedrückt. Dieses Mass beschreibt, wieviel Wasser in Form von Schnee fehlt und ist damit robuster als die reine Schneehöhe (da hier unterschiedliche Schneedichten die Vergleichbarkeit einschränken). Betrachtet man sich diese Werte, so ergeben sich besonders für den Alpensüdraum, vom Simplon bis ins Oberengadin, Abweichungen von etwa 150 bis lokal knapp 250 mm. Ausgeglichener präsentiert sich die Situation im restlichen Alpenraum, wo sich weitgehend ausgeglichene oder nur leicht negative Bilanzen ausmachen lassen. In den Walliser Alpen gibt es derzeit sogar einen leichten Überschuss.

Hydrologisches Jahr im langjährigen Vergleich

Diese Feststellungen lassen sich auch mit den gefallenen Niederschlägen des laufenden hydrologischen Jahres bestätigen. Anders als das Kalenderjahr beginnt das hydrologische Jahr in der Schweiz am 1. Oktober und dauert bis zum 30. September des Folgejahres. Diese Definition wurde so festgelegt, da typischerweise Ende September am wenigsten Schnee in den Alpen liegt und damit der Anteil an "gebundenem" Wasser am geringsten ist. Würde man beispielsweise das Kalenderjahr als hydrologisches Jahr wählen, so würden gefallene Schneemengen vom Dezember durch die verzögerte Schmelze dem Folgejahr angerechnet. Ein trockener Dezember hingegen "bringt" wenig Schmelzwasser ins Folgejahr – die Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren wären nach dieser Berechnungsweise also je nach Vorgeschichte sehr gross. Mehr zum hydrologischen Jahr gibt es hier.

Auf Zahlen heruntergebrochen ergibt sich für das laufende hydrologische Jahr folgende Zusammenstellung.

| Station | Norm 1981-2010 (1. Okt. - 23. Mai) | bisheriges hydrologische Jahr (1. Okt. 2022 - 23. Mai 2023) |

| Basel | ≈ 450 mm | 417 mm |

| Bern | ≈ 590 mm | 604 mm |

| Davos | ≈ 500 mm | 466 mm |

| Genf | ≈ 580 mm | 526 mm |

| Lugano | ≈ 800 mm | 633 mm |

| Luzern | ≈ 590 mm | 680 mm |

| Sion | ≈ 380 mm | 478 mm |

| St. Gallen | ≈ 670 mm | 839 mm |

| Zürich | ≈ 600 mm | 630 mm |

Während die Zentral- und Ostschweiz überdurchschnittlich viel Regen oder auch Schnee erhalten haben, sind die Bilanzen im Mittelland recht ausgeglichen. Im Süden haben die teils ergiebigen Niederschläge in der dritten Aprildekade nur für eine gewisse Abmilderung des Defizites gesorgt, noch immer fehlt im langjährigen Vergleich einiges für eine ausgeglichene Bilanz.

Oft unauffällige Pegelstände der Seen

Nachdem der Vierwaldstättersee aufgrund der wiederholten und teils ergiebigen Niederschlägen am 11. Mai kurzzeitig die 2. Gefahrenstufe (von 5) erreicht hatte, hat sich der Pegel seither wieder auf normalem Niveau eingependelt. Verglichen mit den letzten beiden Jahren liegt er nun sogar ein paar Zentimeter tiefer (siehe Tabelle). Eine Auswahl weiterer Seen zeigt verglichen mit den Vorjahren keine grossen Auffälligkeiten. Die Ausnahmen bilden der Boden- und Zugersee. Beide weisen deutlich höhere Pegelstände auf als in den Vorjahren und liegen 15 Zentimeter (Bodensee) und rund 40 Zentimeter (Zugersee) über der Norm.

Die Pegelstände in der nachfolgenden Seen sind jeweils in Metern über Meer angegeben.

| Pegelstände ausgewählter Seen (23. Mai) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |

| Bodensee (Obersee – Romanshorn) | 396.14 | 395.69 | 395.92 | 395.65 | 396.19 |

| Genfersee (Genf, Sécheron) | 372.04 | 372.02 | 372.21 | 371.91 | 371.98 |

| Vierwaldstättersee | 433.68 | 433.76 | 433.72 | 433.62 | 433.81 |

| Zürichsee | 406.03 | 406.00 | 406.05 | 405.97 | 406.13 |

| Zugersee | 413.97 | 413.36 | 413.67 | 413.43 | 413.75 |

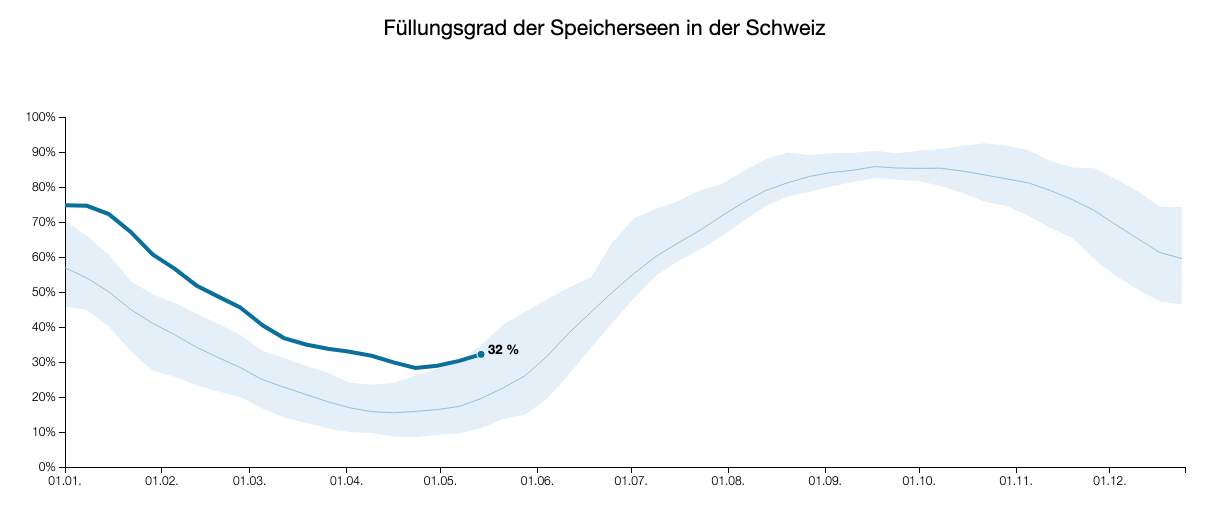

Gut gefüllte Stauseen

Einmal pro Woche veröffentlicht das Bundesamt für Energie (BFE) Zahlen zu den Füllständen der Stauseen. Typischerweise füllen sich im Frühjahr die Stauseen aufgrund der zunehmenden Schneeschmelze. Derzeit beträgt der Füllstand aller überwachter Stauseen im Schnitt 32%, in den Jahren 2013 bis 2021 betrug der durchschnittliche Stand zu diesem Zeitpunkt rund 20%. Auch hier zeigt sich eine ähnliche geografische Verteilung wie beim Schneewasseräquivalent. In Graubünden sind die Stauseen im Schnitt zu 41% gefüllt, im Tessin hingegen nur zu 21%, wobei auch dieser Wert etwas über dem langjährigen Mittel liegt. Auch im Wallis sind die Seen verhältnismässig gut gefüllt (24% gegenüber rund 12% im langjährigen Schnitt).

Abb. 2: Füllstand der Speicherseen in der Schweiz; Quelle: Bundesamt für Energie

Was bedeutet dies nun?

In erster Linie kann man festhalten, dass die wiederholten Niederschläge im April und im Mai für eine gewisse Entspannung der Trockenheit in der Schweiz geführt haben, auch wenn es nach wie vor regionale Unterschiede gibt. Durch die teils tiefe Schneefallgrenze in den vergangenen Wochen verfügt der Alpenraum nun ebenfalls über ein grösseres gebundenes Wasservolumen. Auch die Gletscher sind durch die Schneedecke etwas besser geschützt, als dies letztes Jahr der Fall war. Dies ist natürlich eine Momentaufnahme, aber Stand jetzt starten wir in diesem Jahr verhältnismässig gut gerüstet in die Sommermonate, welche aus meteorologischer Sicht am 1. Juni beginnen. Ob wir nun im Sommer keine Wasserprobleme haben werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt dennoch nicht sagen. Wiederholt stabile Wetterlagen können nämlich das aktuell eher wechselhafte Wetter rasch vergessen machen.